অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের জন্য পুরো দেশই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গোটা দেশের মধ্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ এগিয়ে। এমন একটা সময়ে, গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেডফ রাশিয়ার ইয়ারশ্লাভল থেকে কলকাতায় এলেন।

দেশে থাকাকালে নাটক অন্ত প্রাণ ছিলেন তিনি। রহস্যময় ভারতবর্ষেও এসেছেন সেই শিল্পেরই তাগিদে। ভারতের নাট্যরীতি তাঁর জানা প্রয়োজন। তিনি এদেশের যাত্রাপালার কথা শুনেছেন। শুনেছেন কীর্তনগানের কথা। ভারতবর্ষের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশেও যে শিল্পচর্চা হয়, তা তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করেননি। কিন্তু শোনা কথায় কান দেওয়ার মানুষ লেবেডফ নন। কাজেই সশরীরে উপস্থিত না হয়ে উপায় নেই।

কলকাতা তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে কোম্পানির হাত ধরে। বারবণিতা বিলাস, মদ্যপান ইত্যাদিতে নিমগ্ন বাঙালি যুবকেরা। গ্রাম বাংলার প্রজা শোষণের অর্থে চলছে বাবুদের মোচ্ছব। ইংলন্ডীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গিয়ে অবক্ষয়িত হচ্ছে শহুরে সমাজ। এমন সময়ে একদিন লেবেডফের ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল ২৫ নম্বর ডুমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট)।

জগন্নাথ গাঙ্গুলী এলাকার বেশ সম্ভ্রান্ত মানুষ। ২৫ নম্বর ডুমতলায় তাঁর বিরাট বাড়ি। কোন এক সাহেবের আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা আছে। তিনি এজন্য বেশ উত্তেজিত। সাহেব সুবোরা যত দেখা করতে আসে, তত লোকের কাছে নিজের মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

লেবেডফ ও জগন্নাথ গাঙ্গুলীর মধ্যে এরপর কী কথোপকথন হয় তার অবতারণা এখানে অবান্তর। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় লেবেডফ জগন্নাথ বাবুর একটা বাড়ি মাসিক ষাট টাকায় ভাড়া নেন এবং সেখানে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' গড়ে তোলেন।

লেবেডফের লক্ষ্য ছিল এদেশের নাট্যরীতিকে জেনে ইউরোপীয় নাট্যপদ্ধতি ও এদেশীয় নাট্য পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটাতে। এক্সপেরিমেন্ট করা ছাড়া নতুন আঙ্গিক কী করেই বা আসবে! যেকোনও শিল্প-সাহিত্যই হল নদীর মতো। যদি এক্সপেরিমেন্ট না করা যায়, যদি শিল্পকে চ্যালেঞ্জ না করা যায়, তাহলে সেই নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

লেবেডফ সর্বান্তকরণে ব্যর্থ হন তাঁর নব্য নাট্য আঙ্গিক চালিয়ে যেতে। মাত্র দুটো অভিনয় তিনি মঞ্চস্থ করতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম বাংলা নাটকে এক্সপেরিমেন্ট করে যান। দুটো আঙ্গিককে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন থিয়েটার নিয়ে আসেন। বলা যেতে পারে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাঙালি দর্শকবৃন্দকে তিনিই প্রথম নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তার আগে তো সকল থিয়েটার শুধুমাত্র ইংরেজ দর্শকদের জন্যই মঞ্চস্থ হত। বাংলা নাট্য প্রবাহে নতুন গতিপথ সৃষ্টি করেন তিনি। যার ফল একালের বাদল সরকার। বাদল সরকার সেই ঘটনার প্রায় দুশো বছর পর, আরও নতুন থিয়েটার রীতি নিয়ে আসলেন, যার সম্পর্কে নাট্যমোদী সকল মানুষেরাই কমবেশি অবগত আছেন। থার্ড ফর্ম।

সুতরাং এখানে বলার মূল বিষয় হল, এক্সপেরিমেন্ট। নাটকের আঙ্গিক নিয়ে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন মানুষেরা নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব সাম্প্রতিক কালে 'অণু নাটক' বেশ রমরমিয়ে চলেছিল এবং এখনও যে চলছে না তা নয়। কিন্তু বাদল সরকারের মতো যুগান্তকারী পরিবর্তন আর হয়নি। তিনি পুরো ঘরানা বদলে দিয়েছেন। ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে থার্ডফর্ম ইজ ইকুয়াল টু বাদল সরকার।

এখানে বাদল সরকার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন, তিনি ঢুকে পড়েছেন। এমনকি গিরীশ ঘোষ, শিশির কুমার ভাদুড়ী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যও এলেন না, একবারে লেবেডফ থেকে বাদল সরকার। এই যে দীর্ঘ সময় এবং এই সময় ধরে ধরে নাটক মঞ্চস্থ করা, এর আসল কারণ কী?

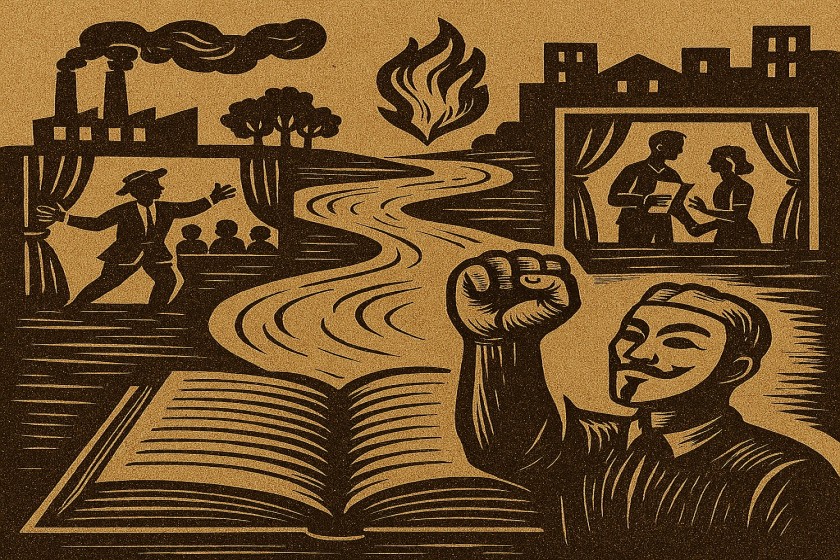

যেকোনও শিল্প-সাহিত্যের গোঁড়ায় যদি পৌঁছনো যায় তাহলে দেখা যাবে তার সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। অবিশ্যি সমাজের দর্পণ ছাড়া নাটক তো অন্য কিছু নয়ও। আর অতি অবশ্যই নাটক আমাদের হাতিয়ার। গ্রিসে নাটক মঞ্চস্থ করার প্রধান কারণই ছিল রাজতন্ত্রের নোংরামি গুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ। দেশে দেশে যুগে যুগে নাটক মানুষের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

খুব সম্প্রতি সারা বিশ্বে সারা ফেলে দিয়েছিল 'জোকার' সিনেমাটি। যিনি জোকারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, জ্যাকুইন ফনিক্স, তিনি ২০২০ অস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সিনেমা আসলে একটা হাতিয়ার। ধনতন্ত্রের নোংরা রূপের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। যার ফল লাতিন আমেরিকার যেসব দেশে সাধারণ নাগরিকদের আন্দোলন চলছে, সেখানেও লক্ষ করা গেছে। এমন ছবিও দেখা গেছে, বিপ্লবীরা জোকারের মুখোশ পরেই অ্যানার্কি (বিক্ষোভ) করছেন। 'অভিনয়' আসলে হাতিয়ার হিসেবেই শিল্পীরা ব্যবহার করে থাকেন।

লেবেডফও সেই সময় দাঁড়িয়ে প্রহসনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন কলকাতার সমাজের চিত্র ব্যাঙ্গ করেই মানুষকে উপযুক্ত থাপ্পড় মেরেছিলেন।

যুগে যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার থেকে ব্রাত্য বসুর প্রথম দিককার নাটক অবধি, সব গুলোই হাতিয়ার। শুধু বিনোদন নয়। বিনোদনের বুননে আসল চিত্র।

কিছুদিন আগে ইরানের ফিল্ম নির্মাতা ও নাট্যকার মহসিন মখমলবাফের নাটক 'দ্য ফেন্স উইদিন দ্য ফেন্স' পড়েছিলাম। তিনি সেই নাটকের মধ্য দিয়ে ১৯৮১ সালের ইরানের রেভোলিউশন ও ইসলামিক আর্মির সঙ্গে বাম ছাত্রসংগঠনের মুভমেন্টকে তুলে ধরেছেন প্রতীকী মাধ্যমে।

এছাড়া আমার প্রিয় নাট্যকার বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী'র কথা না বললেই নয়, যাতে সরাসরি প্রতিবাদ জানানো হয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভ ও তার ফলাফল যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

এবার এই সময়ের গ্রুপ থিয়েটারে আসা যাক। এখন থিয়েটার করছে যেসব নাট্যদল গুলি তাদের বিভিন্ন আগ্রাসনের শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আদিবাসীদের বিভিন্ন পরব আছে। উত্তরবঙ্গের জঙ্গল নিকটবর্তী এলাকা গুলিতে আদিবাসীরা গাছ ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসকে পুজো করার পদ্ধতি হিসেবে যেসব নাচ-গান ও অভিনয় করেন, তাদের ওপরও আগ্রাসন লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিলেও রাজনৈতিক যে আগ্রাসন তা রোখা যাচ্ছে কই?

একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক। কোনও একটি ক্লাব ঘরে নাটকের রিহার্সাল হত। কয়েকজন মিলে দলটি চালাত। হঠাৎ সেখানে পার্টির ছেলেরা চড়াও হয়। তাদের দাবী এই ঘরটি পার্টি অফিসের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। 'নাটক ফাটক' এখানে চলবে না। নাটকের চেয়েও ঢের গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টি অফিস তা অবিশ্যি পার্টির নাটকীয় ঘটনা এবং মন্ত্রীদের নাটকীয় সংলাপ গুলোই প্রমাণ দেয়। অনেক লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের ক্লাব ঘরটি পার্টিকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয় তারা। এরকম ঘটনা কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে হামেশাই ঘটছে।

অর্থনৈতিক ভাবেও অনেক নাট্যদল শেষ পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে না। ভেঙে যাচ্ছে। নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য সকলকেই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় কলকাতার নাট্যোৎসবের বা নাট্যমেলার। এবং সেখানে সুযোগ পাওয়া নিয়েও যে নোংরামি হয়, তা আর নাই বা বললাম।

নাটক মঞ্চস্থ করাটাও অবশ্য অনেকটা গিভ অ্যান্ড টেক পলিসির মতো হয়ে গেছে। বাঁকুড়ার কোনও দল কোচবিহারের কোনও দলকে নিজেদের আয়োজিত নাট্যোৎসবে সেই শর্তেই আমন্ত্রণ জানাবে, যাতে কোচবিহার যখন নাট্যোৎসব করবে, তখন যেন তাদেরও ডাকা হয়। যেভাবে লিটিল ম্যাগাজিনের সব কবিই সম্পাদক। যদিও এটা ছাড়া আর কোনওভাবেই নিজেদের নাটক নাট্যদলগুলো পৌঁছে দিতে পারছেন না। দোষ কারোরই নয়। দোষ সরকারি সহায়তা না পাওয়ার।

তবে ইদানিং কিন্তু সামান্য হলেও সরকারি সহায়তা মিলছে। সেই দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু দর্শকেরাও যে নাটক দেখতে আশানুরূপ আসেন, এমনটা নয়। এ প্রসঙ্গে অনেকে অনেক কুযুক্তি দিয়ে থাকে। তার মধ্যে একটা হল, এক প্যাকেট সিগারেট ৫০ টাকা দিয়ে কিনতে পারে সবাই, কিন্তু নাটকের সামান্য অর্থ সাহায্য অনুযায়ী ৫০ টাকার টিকিট কিনতে কেউ রাজি নয়। এর চাইতে হাস্যকর যুক্তি আর কিছু হতে পারে না। যে রাঁধে সে যেমন চুলও বাঁধে, তেমনই যে ধূমপান করে সে নাটকও দেখে। ঘটনা হল, নাট্যদলগুলি দর্শকদের চাহিদা পূরণ করবার মতো অভিনব প্রযোজনা দেখাতে পারছে কি? দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহের প্রতি অনীহার মূল কারণ এটাই।

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এসে গেছে এখন। কাজেই প্রতিযোগিতাও বেড়েছে বহুগুণ। সেই সামঞ্জস্য রাখতে নাটকের দলগুলিকে অভিনবত্বের দিকে ঝুঁকতে হবে। রিসার্চ করতে হবে। এমন স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে যাতে দর্শক হাই তুলতে বা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখতেও ভুলে যায়। তবেই নাটক আবার শিল্প সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। ফাঁকা চেঁচামেচি এবং ন্যাকা কান্না জুড়ে লাভ নেই।

দেশে এখন চরম অরাজকতা চলছে। এতদিনে এসে জানতে হচ্ছে দেশ কী? রাষ্ট্র কী? কোনটা দেশপ্রেম আর কোনটাই বা দেশদ্রোহিতা? মানুষের মুক্তির পথ প্রস্তুত না করে তাকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলে হয়তো আবার একজন সফদার হাশমি লাগবে আমাদের দেশে।

১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি। দিল্লি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সহিবাবাদ শিল্পাঞ্চলে জন নাট্য মঞ্চ 'হল্লাবোল' নাটক করছে। পুরোভাগে রয়েছেন সফদার হাশমি। মজদুরদের মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন তিনি। মানুষ মানুষের মুক্তির জন্যই তো কাজ করবে! কিন্তু হঠাৎ ভীষণ শোরগোল শোনা গেল। এবং তার পরমুহুর্তেই সফদার অনুভব করলেন তার মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত।

রাজনৈতিক গুণ্ডারা ভেবেছিল এভাবেই হয়তো হাতিয়ার ভেঙে দেওয়া সম্ভব। সফদার বিশ্বাস করতেন মানুষের একদম কাছে নাটক নিয়ে পৌঁছনোর একমাত্র উপায় পথনাটক। তিনি তা'ই করে চলেছিলেন এতদিন ধরে। কিন্তু কান দিয়ে ঘিলু বেরিয়ে গেল। ২রা জানুয়ারি মারা গেলেন তিনি। পথ নাটকের সম্রাট, পথ নাটক করতে করতে, পথেই যেন মৃত্যু বরণ করলেন।

কিন্তু নাটক তো হাতিয়ার! তাই তার দু-দিন পরই ৪ঠা জানুয়ারি আরও জোরে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন সফদারের সঙ্গীরা। ওই একই স্থানে সফদারের স্ত্রী মলয়শ্রী হাশমি 'হল্লাবোল' অভিনয় করেন।

মহাপ্রভু চৈতন্য প্রথম পথ নাটক এবং মিছিলের প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেটাই তাঁর প্রতিবাদ ছিল। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি। আসলে সকলেই, সকল শিল্পেই মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু মানুষই সব মানুষের মুক্তি চায় না। মানুষ স্বার্থ বোঝে। মানুষ হিংসা চায়।

তাই এর বিরুদ্ধেই সেই প্রাচীন গ্রিক নাটক থেকে শেক্সপিয়র, বাংলায় গিরীশ ঘোষ থেকে বাদল সরকার। কিংবা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সাফদর হাশমি, বিজয় তেণ্ডুলকর, গিরীশ কারনাড। লড়াই জারি আছে। লড়াই জারি থাকে। এ প্রসঙ্গে একই ভাবে সংস্কৃত নাটকও উল্লেখ্য।

বাঙালি লেভেডফ ও জগন্নাথ গাঙ্গুলীকে সেভাবে মনে রাখেনি। সেটাই স্বাভাবিক। যেই লোকটি প্রথম আগুন আবিষ্কার করেছিল, তাকেও যেমন আমরা কেউ মনে রাখিনি! কিন্তু এই প্রমিথিউস হতে হবে আমাদের। প্রমিথিউসের পথেই যেতে হবে। লেভেডফ সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমরা হয়তো হব না। অনেক প্রতিকুলতা থাকলেও নাটক তার মধ্য দিয়ে এগোবে। শিল্প তো নদী। নদীর গতিপথ সমুদ্র ছাড়া শেষ হয় না। সমুদ্রে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি।

লিখেছেন :

লিখেছেন :

.png)