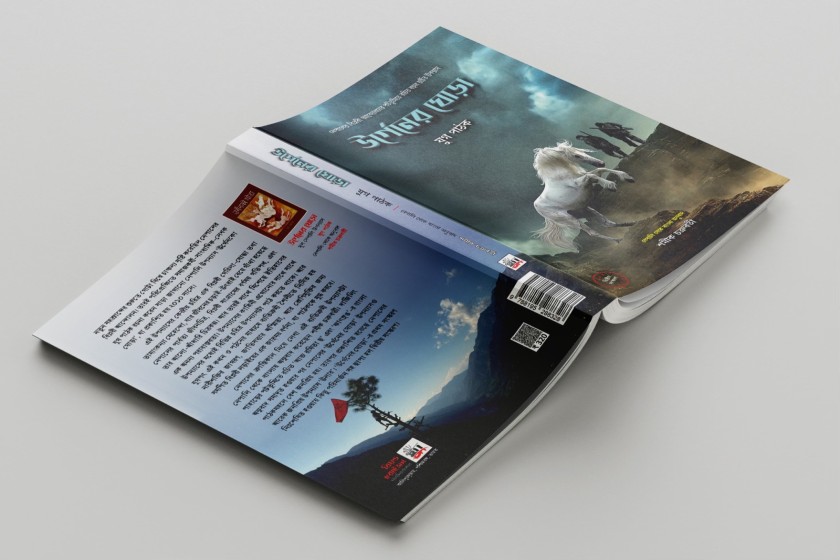

নেপালের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বলিষ্ঠ উপন্যাস উর্গেনকো ঘোড়া বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের হাতে এসেছে।

বিশ শতকের সমাপ্তি ও একুশ শতকের সূচনায় প্রতিবেশী দেশ নেপালে রাজতন্ত্র-বিরোধী যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল গোটা বিশ্বে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাস। লেখক যুগ পাঠক নিজেই বলেছেন, ‘নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের (১৯৯৬-২০০৬) দশ বছরের ইতিহাস এই উপন্যাসের পটভূমিতে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে।

২০২১-এর জুলাই মাসে অনুবাদক শমীক চক্রবর্তী যখন ‘উর্গেনের ঘোড়া’-র ভূমিকা লিখছেন তখন কোনও অস্পষ্টতা না রেখে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ‘নেপালের খেটে খাওয়া গরীবগুর্বো জনতা, নারী সমাজ তথা নিপীড়িত জাত ও জাতির মানুষদের জান কবুল লড়াই সত্ত্বেও নানাবিধ বিদেশী হস্তক্ষেপ আর দেশী হঠকারিতার দশচক্রে পথ হারাল নেপাল বিপ্লব। গণতন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে গেল অসংখ্য পাকদন্ডী পার ক'রে আসা অদম্য জেদ আর দিনবদলের স্বপ্নগুলো।...”

গণতন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে সত্যিই কি হারিয়ে গেল দিনবদলের স্বপ্ন? সাম্যের পৃথিবীর স্বপ্ন সত্যিই হারিয়ে যেতে পারে কি? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারি লেখকের বক্তব্যে।

যুগ পাঠক লিখেছেন, “আমার আজও মনে হয়, সেই বিপ্লবী স্বপ্নগুলি অজর অমর ছিল। বাঙালি পাঠকদের কাছে নেপালের জনযুদ্ধ হয়ত নেহাতই একটা খবর ছিল, তবু এই উপন্যাসটি পড়ার সময় নিজের ভেতরে সুপ্ত হয়ে থেকে যাওয়া স্বপ্ন জেগে উঠেছে বলে মনে হবে। সময় পাশ ফেরে, পরিস্থিতি বদলে যায়, কিন্তু নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ম্লান হয় না কখনই। সেই স্বপ্নগুলিই বহু হৃদয়ের তন্তুকে জুড়ে দিতে থাকে, এবং অব্যহত রাখে বৃহত্তর দুনিয়ার যাত্রা। স্বপ্নের তো কোনো সীমা হয় না, সীমানাও নয়। স্বপ্ন হ'ল একটা মহান মানবীয় শক্তি এবং সেই শক্তিতেই জীবন্ত সমাজ প্রতিমুহূর্তে জেগে ওঠে, আর চলতে থাকে তার হৃদস্পন্দন।' (বাংলা সংস্করণের ভূমিকা)

.jpeg)

‘উর্গেনের ঘোড়া’ উপন্যাস পাঠ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী, উপকাহিনীর ব্যবহার, সামগ্রিকভাবে এর আঙ্গিক সম্পূর্ণভাবেই একুশ শতকের কথাশিল্প। বিপ্লবের পটভূমি থেকে সরাসরি উঠে আসার ফলে এবং লেখক স্বয়ং সেই বিপ্লবী অভিযানের শরিক হওয়ার ফলে পাঠকের মনে উষ্ণতার সঞ্চার করেন অনায়াস দক্ষতায় ; আর এই উষ্ণতার সাথে মিশে থাকে বিপ্লবী চেতনা, সাম্যের পৃথিবীর স্বপ্ন। ‘বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে নতুন মানুষের জন্ম হয় সেই মানুষগুলিই হচ্ছে বিপ্লবের মহত্তম শিল্প সৃষ্টি।... মহান বলশেভিক যোদ্ধা নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি সম্পর্কে এ’কথা বলেছিলেন ফরাসি মনীষী রমাঁ রলাঁ। -- ‘উর্গেনের ঘোড়া’ পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়েছে এই কথা ।

এই প্রথম একটি উপন্যাস পড়লাম যার প্রধান চরিত্র একজন কমিউনিস্ট নারী গেরিলা যোদ্ধা জনসেনার কমান্ডার কমরেড মেহেন্দো। তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের বিশাল কাহিনী। উঠে এসেছে আরও অনেক চরিত্র, যারা প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, আন্তরিক ও সাবলীল-- এবং সব মিলিয়ে নেপালের জনযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ভরা এক গভীর অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, তাঁর হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে।

.jpeg)

মেহেন্দোর শৈশব থেকে শুরু করে তার শহীদ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের সাবলীল বর্ণনা রয়েছে এই উপন্যাসের পাতায় পাতায়। মেহেন্দোকে কেন্দ্র করেই উঠে এসেছে তামাং জাতির অলিখিত ইতিহাস যার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি তামাং যোদ্ধা উর্গেন এবং তার সাদা ঘোড়ার কাহিনী এক অতিপ্রাকৃত চালিকাশক্তি হয়ে যা রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত; এবং এই শেষও আসলে শেষ নয়-- কিংবদন্তির ঘোড়া রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রজন্মের চেতনায় ফিরে আসবে নতুন বিপ্লবের সূচনায়।

প্রথমে এই উর্গেনের কথাই বলা যাক।

তামাং যোদ্ধা, ধনুর্ধর বীর, তামাং রাজার সেনাপতি উর্গেনের কাহিনী যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। প্রত্যেক উর্গেনের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল উর্গেন এবং তিনিও তাঁর পিতা বা পিতামহর মতই বাহাদুর বীর ছিলেন। শেষ যে উর্গেনের কথা জানা যায়, তিনি সাড়ে তিনশ' বছর আগে খস রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর লড়াই বীরত্বের সমস্ত সংজ্ঞাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। খস রাজা যুদ্ধে জিততে না পেরে শান্তি স্থাপনের জন্য তামাং রাজা ও সেনাপতি উর্গেনকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু এই শান্তিবার্তা ছিল এক ছলনা মাত্র। খস রাজা ও তার সৈনিকরা নিরস্ত্র তামাং রাজা ও উর্গেনকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে। উর্গেনের ঘোড়ার মাথা কাটা যাওয়ায় সে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। উর্গেনের ছিন্ন শির নদীর জলের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে থাকে; কারণ তাঁর আত্মা অতৃপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত, উর্গেনের ছেলেমেয়েরা এসে শপথ নেয় যে উর্গেনের বীরত্বের ইতিহাস তারা রক্ষা করবে এবং কোনো না কোনো দিন আদিভূমির ইজ্জত ফিরিয়ে আনবে। তারপরই উর্গেনের মাথা ঘূর্ণিপাকে ডুবে যায়।

ইচোং গ্রামের এক ছোট্ট মেয়ে মেহেন্দো। তার বাবার নাম ফুরবা তামাং। এই গ্রামে চেতনার প্রথম আলো নিয়ে এসেছিলেন রূপচন। ভালো নাম রূপচন্দ্র বিস্ট। রূপচন কাল্পনিক চরিত্র নয়। মকবানপুরের গ্রামাঞ্চলে চেতনার বিস্তার ও রাজতন্ত্রের বিরোধিতা ক'রে অসংখ্য মানুষকে জাগিয়েছিলেন তিনি। – এখানে ইতিহাসের বাস্তব চরিত্রের সাথে উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক।

রূপচন বলতেন, ‘নিষ্কর্মা লুঠেরাদের শাসনে দিনরাত খাটা গরীবরা ধুলোয় পড়ে থাকে, এরকম অদ্ভুত উল্টো ব্যবস্থা চলছে। এই ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার ক’রে দিয়ে গরীবদের ব্যবস্থা আসতে হবে। ঠগ-জালিয়াতদের দাপাদাপি খতম করতে হবে। যত গরীবগুর্বো, মুনিষ মাহিন্দার, হাল-বদলের চাষাভূষা, মজদুর, মহিলা সব জেগে উঠলে এই গরীব মারা ধ্বংস হয়ে যাবে।... '

ফুরবা তামাং ছিলেন রূপচনের অনুগামী। তার মেয়ে মেহেন্দো যে অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা হবে তা তো স্বাভাবিক। এবং, ইতিহাসের এমন একটা পর্যায়ে সে বড় হয়ে উঠেছিল যা ছিল সামগ্রিক অর্থেই বৈপ্লবিক। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সে জনসেনার কমান্ডার হয়ে উঠেছিল।

রূপচন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাক্ষ্মণ পরিবারের সন্তান; তেমনই ব্রাক্ষ্মণ পরিবারের সন্তান কমরেড দিগ্বিজয়। মেহেন্দো তার ডাইরিতে লিখেছিল, ‘জাতের কথা যদি বলতে হয়, তবে উনি হলেন বামুনের ছেলে, তা যতই বলা হোক, ক্রান্তিকারী হবার দিন তার জাত খতম হয়ে গেছে। তবে আমার মতো নিপীড়িত জাতি থেকে আসা কমরেডদের ক্ষেত্রে জাতের প্রশ্নটা মনের ভিতরে সুপ্ত বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যদিও আমাদেরকে জাতিমুক্তির পাঠ এই আন্দোলন ও লড়াই-ই শিখিয়েছিল।'

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে ব্রাহ্মণ-কন্যা পল্লবী ছিল মেহেন্দোর সবচেয়ে কাছের কমরেড, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ও আপন বোনের মতো ভালোবাসায় ভরপুর। .... “তাদের দুজনকে দেখলে মনে হ'ত যেন বহু সংস্কৃতিময় জগতের আশ্চর্য দিদি-বোন। মেহেন্দোর গর্ভিণী শরীরে হাত বোলানোর সময় পল্লবীকে অদ্ভুত খুশীতে অভিভূত দেখাত। ... '

আবার অন্যদিকে, মেহেন্দোর গুরু কমরেড সংগ্রাম-- যুদ্ধ বিরতির পর্যায়ে যিনি নিহত হয়েছিলেন-- তিনি ছিলেন একজন তামাং (আসল নাম : পেমা দোরজে পাখরিন)। তিনি কেন কমিউনিস্ট আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে মেহেন্দোর ডাইরিতে।

' কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কেন সে বেছে নিয়েছিল সেটা বলতে গেলে, তামাং জাতির মতই তাড়া খাওয়া ও শোষিত বেশ কিছু জনজাতি, আদিবাসী, দলিত, মধেশী এবং মাথার ওপর ছাদ থাকা বা না থাকা সব বাড়ির নারীদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে বড়সড় ঝড়-তুফান নির্মাণ করার দর্শন সে এই কমিউনিস্ট আন্দোলনেই পেয়েছিল। সেই দর্শন পরীক্ষা করে দেখার সাহসও ছিলই তার হৃদয়ে।’

অগ্রণী কমরেডদের জীবনদর্শনকে আত্মস্থ ক’বেই জনসেনার কমান্ডার হয়ে উঠেছিল মেহেন্দো। ... ‘কোনও অজ্ঞাত অনুপ্রেরণা যেন যুদ্ধের প্রতিটি ফ্রন্টে তাকে আশ্চর্যজনক যুদ্ধকলা সৃষ্টি করতে পারইন বানিয়েছিল। সর্বদাই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে থাকত সে। জনসেনার মধ্যে শত্রুর ঘুম ছুটিয়ে দেওয়া কমান্ডার হিসেবে চর্চিত ছিল তার নাম।'

এমনই এক যুদ্ধের ফ্রন্টে মেহেন্দোর হাতে বন্দী হয়েছিলেন শাহীসেনার লেফটেন্যান্ট ধর্মবীর ছেত্রী। লেফটেন্যান্টকে বন্দী করার সময় মেহেন্দোর বাঁধা চুল খুলে গিয়েছিল; বিশাল চুলের ঢল নেমে এসেছিল পিঠের ওপরে। লেফটেন্যান্টের জীবনে সেই মুহূর্তটাই হয়ে উঠেছিল এক টার্নিং পয়েন্ট। লড়াইয়ের ময়দানে একে অন্যকে মেরে ফেলার জন্যই তারা মুখোমুখি হয়েছিল। মেহেন্দো সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য ধর্মবীরকে মারতো; আর ধর্মবীর তাকে মারতো শাসক শ্রেণীর শান্তি-শৃঙ্খলা তথা রাজমুকুট রক্ষার জন্য। কিন্তু তা আর হ’ল না। ―

অনেক দিন পরে, এ-বিষয়ে ধর্মবীর তাঁর দীর্ঘ প্রেমপত্রে লিখেছিলেন, 'আমি বন্দী অবস্থাতেই তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার তীক্ষ্ণ মঙ্গোলীয় চোখে উৎপন্ন হওয়া ভাব, তোমার অসম্ভব সুন্দর চেহারায় উৎপন্ন হওয়া তারুণ্যের তরঙ্গ, তোমার লম্বা এলোচুল আর সুন্দর শরীর। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তোমার মতন গেরিলা মেয়েদের কমব্যাট ড্রেস, আর সেটার কাঁধে আটকানো লাল তারা। সেটা যেন জন্ম দিচ্ছিল আত্মত্যাগী ভাবনার এক আশ্চর্য রহস্যময় আকাশ।’

তের দিন, বারো রাত ক্রান্তিকারীদের শিবিরে কাটিয়ে শাহীসেনার ব্যারাকে ফেরেন ধর্মবীর (বন্দী প্রত্যার্পণ করা হয়)। সেখানে মার্কিন গোয়েন্দারা সশরীরে উপস্থিত থেকে তার ‘নারকো টেস্ট’ করায়, মনের গতিবিধি বোঝার জন্য। এরপরই তাকে বিশেষ ‘ইন্টারোগেশন ইউনিট পাঠানো হয়।

ধর্মবীর মেহেন্দোকে লিখেছেন, “নদীর ধারে তৈরি হওয়া ব্যারাকে ‘বিপ্লবী’দের রাখা আছে। সন্ধ্যের দিকে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে সদ্য স্থাপিত ইন্টারোগেশন ইউনিটে ডেকে আনা হয়। ইলেকট্রিক শক দিতে হয়, বুট দিয়ে তাদের মুখে লাথি মারতে হয়, গর্ত খুঁড়ে তাদেরকে গলা পর্যন্ত পুঁতে দিতে হয়, ওদের চিৎকার যত বাড়ে ততই যাতনার ডিগ্রি বাড়াতে হয়। যাতনার এই পদ্ধতিগুলো মর্মান্তিক। আমার মন একদমই তার জন্য তৈরি নয়, কিন্তু মেজর আমাকে এই আদেশই দেয়। ...’

তের দিন, বারো রাত জনসেনার শিবিরে থেকে ধর্মবীর ছেত্রী শুধু মেহেন্দো সান্নিধ্যেই পাননি, প্রাণস্পন্দনে ভরপুর জনসেনার কমরেডদের জীবনদর্শনের পরিচয়ও পেয়েছিলেন। এবং এটাই তার জীবনে নির্ণায়ক পরিবর্তন এনেছিল। ধর্মবীর লিখেছেন, ‘কমরেড মেহেন্দো, তোমার পৃথিবী দেখে ফেরার পর, মনে কখনোই না আসা কথাগুলো হানা দিল। মনে কখনো না আসা প্রশ্নগুলো আসতে লাগল। কখনো পাত্তা না দেওয়া কথাগুলো হাতড়ে দেখতে ইচ্ছে করল। অর্থাৎ তোমাদের ঘাঁটি এলাকা আমাকে জিজ্ঞাসু বানিয়েছে, আমি যেখানে ছিলাম, আমাকে সেখানে আর থাকতে দিল না।'

লেফটেন্যান্ট ধর্মবীর ছেত্রী বিদ্রোহ করলেন। শাহীসেনার ব্যারাক ছেড়ে জনসেনার শিবিরে এসে পৌঁছলেন। নতুন জীবনে তার নতুন নাম হ'ল ‘কমরেড বিদ্রোহ'। মেহেন্দো তার প্রেম গ্রহণ করল। জনসেনার শিবিরেই তাদের বিয়ে হ’ল। মেহেন্দোর কোলে যে সন্তান এলো তার বাবার নাম ‘বিদ্রোহ’; আর ‘মেহেন্দো’ শব্দের অর্থ ফুল।

‘তার স্তন জোড়া ভরাট হয়ে উঠেছিল। এটা শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, মানবীয় সংবেদন এবং প্রেমও টইটম্বুর ছিল। মেয়ে স্তন্যপান করতে থাকে, আর মেহেন্দোর মনে হয় গোটা পৃথিবীই এসে ওই স্তনের বৃত্তে জড়ো হয়েছে। যেন পৃথিবীর সমস্ত লড়াই তার জেতা হয়ে গেছিল, সমস্ত যুদ্ধের ফ্রন্টগুলোয় ফয়সালা করে সে ফিরে এসেছিল। ঠিক যেমন ভাবে তারা শেষ যুদ্ধ লড়ার সংকল্প করত। শ্রেণীহীন সমাজের সুমধুর কল্পনায় আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা থাকত সেই দৃঢ় সংকল্প। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধগুলোকে অন্তিম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার মরণপণ সংকল্প।’

‘একটা সার্থক জীবন বাঁচার লক্ষ্যেই সে বিপ্লবী হয়েছিল।' প্ৰশ্ন হতে পারে, কেমন ছিল সেই জীবন? উত্তর মিলবে উপন্যাসের পাতায় ।

“হাঁটা, হাঁটা এবং হাঁটতে থাকাই ছিল জীবনের সংজ্ঞা। অজস্র চড়াই-উৎরাই হেঁটে পেরোনো, ভয়ঙ্কর খাড়াই রাস্তায় গুলি-বেঁধা পা ঘষটে ঘষটে হাঁটা, ভারী রুকস্যাক এবং কাঁধে বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ের জন্য মার্চ করে চলা, মৃত্যুর সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার শপথে জন্ম নেওয়া বিস্ময়কর সংবেদনের জীবন, তুষারপাতের ভয়াল রাতে দমবন্ধ পরিস্থিতিতে হেঁটে চলা, লড়াইয়ের হার-জিত, আগের দিন বিকেলে পায়ের তলায় ফুটে যাওয়া কাঁটা বের করে দেওয়া সাথীকে হারিয়ে ভোরবেলায় ক্যাম্পে ফেরা, প্রতিটা অশ্রুবিন্দুকে আক্রোশে বদলে নেওয়ার কসম খেতে খেতে সাথীর পার্থিব শরীরকে সম্মান জানানো, সাথীদের সাথে প্রত্যেক দিন ‘মরলে শহীদ হব, বাঁচলে দেখা পাব' বলে শপথ উচ্চারণ করে বিদায় নেওয়া, শেল্টার বদলানো, কোড ভাষা মুখস্থ করা, তালিম নেওয়া বা দেওয়া, লড়াই এবং লড়াই এবং লড়াই। এরকমটাই ছিল জীবন। এরকমই জীবনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল মেহেন্দোর মনে।’ মা হওয়ার জন্য এতটুকু কমে যায়নি এই জীবনের প্রতি ভালোবাসা।

“কন্যার মোহ আমাকে আত্মোৎসর্গের ভাবনা থেকে বিরত করে দেবে বলে কিছু সাথীর ধারণা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে যখন আমি আমার মেয়ের প্রস্ফুটিত গুরাস ফুলের মতন মুখটা দেখি, সেই সময় উঁচু পাহাড় থেকে এসে পড়া উজ্জ্বল হালকা রোদের তাপে সে চকচক করতে থাকে, যেন নিজের অব্যর্থ ভাষায় আমাকে বলে, ‘যা, যা যা লড়াই করা দরকার, সেই সমস্ত লড়াই-ই তুমি লড়ে দিয়েছ, নাকি আমার জন্যও বাকি রেখেছ কিছু?' আমি তাকে জোর গলায় বলে দিই, ‘ওরে খুকী, তোর জন্য আমরা কোনো লড়াই বাকি রাখব না, শিরাধমনীর মধ্যে থাকা সমস্ত রক্ত বইয়ে দেব, কিন্তু শেষ না দেখে ছেড়ে দেব না কোনো লড়াইয়ের ফ্রন্টই। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া পূর্বজদের লড়াই, যা আমাদের স্মৃতিতে ধ’রে রেখেছি, সেই সব যুদ্ধগুলোকে শেষ করার যুদ্ধে নামব আমরা। ...” "

ইতিমধ্যে জনযুদ্ধ এক নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছিল। কমরেড দিগ্বিজয়, যিনি ধর্মবীর ছেত্রীর চিঠি মেহেন্দোর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন, রণনৈতিক ভারসাম্যের খবরও তিনিই নিয়ে এলেন। এবার যুদ্ধবিরতি, শান্তি আলোচনা। — মেহেন্দোর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, ‘ভাবনা দিয়ে যুদ্ধ চলে না, মেহেন্দো, পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি। বৈঠকের সময়কাল পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেব আর একের পর এক রণনৈতিক আক্রমণ শুরু করব। রণনৈতিক আক্রমণই আমাদের রাজনৈতিক ভাবেও বিজয়ী বানাবে। শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কব্জা না করে সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় হাসিল হবে না।'

শান্তি আলোচনা চলাকালীন, এক রাতে, একটা ঘরের ভেতরে, একই সাথে সতের জন বিপ্লবীকে হত্যা করল শাহী সেনা। তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সিঁড়ি পর্যন্ত গড়িয়ে এলো। এই বিপ্লবীদের মধ্যে একজন ছিলেন কমরেড সংগ্রাম, মেহেন্দোর গুরু। গুলিতে তাঁর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। উর্গেনের কিংবদন্তি রক্তাক্ত বাস্তব হয়ে মেহেন্দোর চেতনায় ফিরে এলো; উর্গেনের ছিন্ন শির, গলা কেটে দেওয়া উর্গেনের ঘোড়ার কথা মনে পড়ল; দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল হাজার হাজার ক্রুদ্ধ সাদা ঘোড়ার ফৌজ।

দুর্গম পাহাড়ের উঁচু শিখরের কাছে এক প্রত্যন্ত গ্রামে স্নেহময়ী সিলিক্মো দিদির ভালোবাসার আশ্রয়ে, তারই স্তন্যপান ক'রে বড় হ’তে লাগল মেহেন্দোর মেয়ে, আর বুকের দুধে কমব্যাট শার্ট ভিজিয়ে, মহা সংগ্রামে সামিল হ'ল মেহেন্দোল। কিন্তু সব লড়াই সে শেষ করে যেতে পারেনি; শিরা-ধমনীর সমস্ত রক্ত বইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অনেক লড়াই সে বাকি রেখে গেছে নতুন প্রজন্মের জন্য। ‘শত শহীদের রক্তে রাঙা পতাকা' তারাই তো বহন করবে ...

বহুমাত্রিক, বহু স্তরে বিন্যস্ত, চিত্ররূপময়, অত্যন্ত গতিশীল, উদ্দাম উত্তাল উপন্যাস ‘উর্গেনের ঘোড়া'। বিশাল ক্যানভাসে আঁকা জনযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতরে বয়ে চলেছে সর্বহারা চেতনার ধারা। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে একের পর এক দুয়ার খুলে গেছে চোখের সামনে; আলোকিত হয়েছে চেতনা-জগৎ। যতই উপন্যাসের ভেতরে ঢুকেছি ততই আপন হয়ে উঠেছে বেশির ভাগ চরিত্র। মনে হয়েছে, ‘তাদেরই দলের পিছনে আমিও আমি ...'। খুব কম উপন্যাসের সাথেই এরকম একাত্মতা গড়ে ওঠে। অবশ্য, সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে মেহেন্দো। যে অপূর্ব সৌন্দর্যে মেহেন্দোর কমিউনিস্ট সত্ত্বা আর মাতৃসত্ত্বা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আমার স্মৃতিতে তা ফুলের মতো ফুটে থাকবে চিরকাল।

আন্তর্জাতিক মানের এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন উপন্যাস ‘উর্গেনকো ঘোড়া” সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশককে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবশেষে এ কথাই বলতে চাই যে, অনুবাদের মাধ্যমে এই উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়ুক এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায়, পৃথিবীর সব দেশে; বহু হৃদয়ের তন্তুকে জুড়ে দিক; অব্যাহত রাখুক বৃহত্তর দুনিয়ার যাত্রা; সাম্যের পৃথিবীর স্বপ্ন নিয়ে নতুন নতুন সফর সার্থক হোক ।

নেপালি ভাষায় বইয়ের নাম ' উর্গেনকো ঘোড়া', লেখক যুগ পাঠক।

বই : উর্গেনের ঘোড়া

অনুবাদক : শমীক চক্রবর্তী

প্রকাশক : বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন, আলিপুরদুয়ার

মূল্য : ৩০০ টাকা

.png)