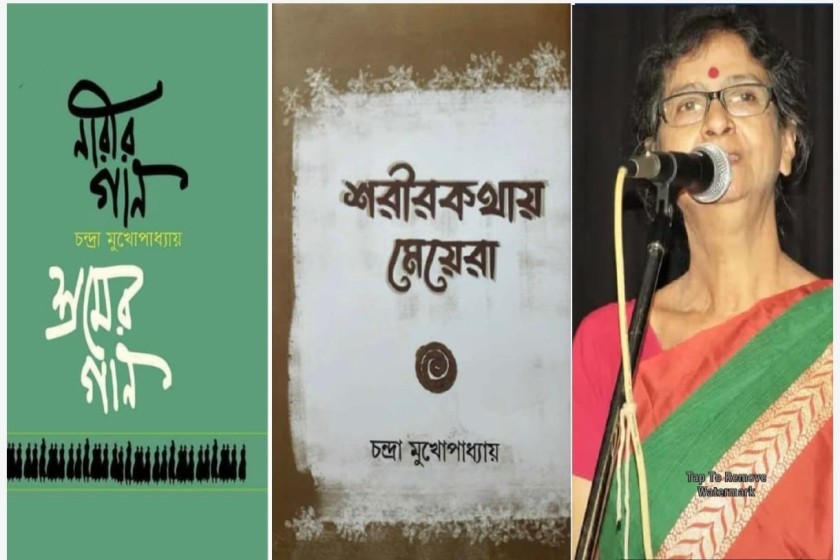

গ্রন্থ পাঠ প্রতিক্রিয়া : "নারীর গান শ্রমের গান" ও "শরীরকথায় মেয়েরা"

লেখিকা - চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশনা - তবুও প্রয়াস

পৃষ্ঠা সংখ্যা - যথাক্রমে ১৬৮ ও ৩৬৮

মূল্য — যথাক্রমে ৪০০ টাকা ও ৫৫০ টাকা

আদি অনন্ত কাল ধরে সঙ্গীত মানুষকে বেঁধে রেখেছে, বিদ্রোহ থেকে প্রেম, প্রকৃতির আরাধন থেকে পূজার্চনা — গানের সুরে যুগে যুগে বন্ধন টুটেছে। সুরের মূর্ছনা মানুষকে দিয়েছে ক্লান্তির অবসানে এক টুকরো শান্তি। গানের সুরেই মানুষ পেয়েছে মুক্তির আস্বাদ! একদিকে যেমন আনন্দ, আবেগ, ক্রোধ, যন্ত্রণা সুর হয়ে ঝরেছে মানুষের গলায়, অন্যদিকে কায়িক শ্রমের নিরলসতা ভুলতে গানের সুরকেই আঁকড়ে ধরেছি আমরা যুগে যুগে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত,নজরুলগীতি,কান্তগীতি,আধুনিক গান,অত্যাধুনিক গান ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রেণীবিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে যে সুর চিরন্তন লোকায়ত ধারাকে বয়ে নিয়ে যায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তা হলো কর্মসঙ্গীত বা শ্রমসঙ্গীত –

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।'

কবেকার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রের মতো সেই সুর

সুর নয় স্মৃতির মধুভাণ্ডার

সেই আমার দেশ মাঠ বন নদী

আমার দেশের জারি সারি ভাটিয়ালি মুর্শিদি

আরও কত সুরের সাথে মিশে আছে আমার মায়ের মুখ

আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি!" (একুশের কবিতা, আশরাফ সিদ্দিকী)

গান শুধুই অবসর বিনোদন নয়, সেই আদিম যুগ থেকেই উৎপাদন পদ্ধতির অঙ্গও। মানুষ অন্য প্রাণীজগৎ থেকে পৃথক হয়েছে মূলত দুদিক থেকে — হাতিয়ার আবিষ্কার ও ভাষা আবিষ্কার। অস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনে মানুষ যখন দশে মিলে কাজ করছিল তখন পারস্পরিক চিন্তা আদানপ্রদানের প্রয়োজনেই তার কণ্ঠস্বরে সংযোজিত হলো অর্থ। হাত পা নেড়ে গলা দিয়ে স্বর বের করে দলবদ্ধ মানুষের জোটবদ্ধতা সুদৃঢ় হলো। হাত পায়ের সঞ্চালন অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে গেলো ভাষার জন্মলগ্নে। শ্রমের সাথে ভাষার এই সংযোগটিই আজও টিকে আছে শ্রমসঙ্গীতের সুরে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "নৌকা বাওয়ার গান, ধান কাটার গান থেকে শুরু করে ছাদ পেটানোর গান বা শ্রমিকদের পক্ষে প্রচণ্ড ভারী কিছু টানার সময়কার গানগুলোকে একটু নজর করলেই বোঝা যাবে, এসব ক্ষেত্রে কাজ শুধু হাতের ওপর নির্ভর করছে না। ভাষার ওপরও নির্ভর করছে। অবশ্যই, সে ভাষার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সুর। এ গান মোটেই অবসর বিনোদন নয় — কাজের অঙ্গ। ... ... ... মেয়েরা দৈনন্দিন কাজ গান ছাড়া করতে পারে কিনা সন্দেহ।" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন বাংলার মেয়েদের ব্রতগুলি "পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয়"। তার মতে, খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাওয়া যায়।

বাংলার শ্রমগানে মেয়েদের স্বর খোঁজার প্রয়াস বড্ড কম! যেন শ্রম পুরুষের একচেটিয়া! যে মায়েরা সেই আদি যুগে কৃষি শেখালেন, যুগ যুগ ধরে ফসল ফলালেন, জীবিকার সন্ধানে বেছে নিলেন পেশা, শিশু লালন করলেন, ঘরের খুঁটিনাটি আগলে রেখে সচল রাখলেন সমাজের চাকা তাদের নিজস্ব গান, সুর সব যেন ব্রাত্য! রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট (2016) বলছে মূল্যহীন সেবা আর ঘরের কাজ, গড় জাতীয় আয়ের ১০% আর ৩৯%, যা উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিবহনের থেকেও বেশি! তবুও নারীর কাজকে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হয় না! আর যতটুকু বা দেওয়া হয়, সেখানেও নারী শ্রমিক সমমানের পারিশ্রমিক পান কই? মেয়েদের কাজকে এই পাত্তা না দেওয়ার প্রবণতা আমাদের দেশের বলে ভাবলে ভুল হবে। আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস যখন ঐতিহ্যবাহী শ্রমের গান সংগ্রহ করছে , তখন সে সংগ্রহের কাজ চলেছে পুরুষদের কাছ থেকেই, কারণ মেয়েদের কাজকে তারা "শ্রম" বলেই মনে করেনি।

হারিয়ে যাওয়ার আগে দরকার মেয়েদের মুখে মুখে ফেরা শ্রম সঙ্গীতের যথার্থ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ। শুধু ঐতিহ্যের সংরক্ষণের দায় থেকে নয়, এইসব গানে ধরা থাকে ইতিহাসের সুরেলা কন্ঠ, খুঁজে পাওয়া যায় নানা যুগে মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ধারাবিবরণী। মহারাষ্ট্রের মতো কিছু জায়গায় মেয়েদের গান সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হলেও বাংলায় এমন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেই এখনও। এই পথে আলোর দিশারী হয়ে এগিয়ে এসেছেন গবেষক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির শিক্ষিকা চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়। দুই বাংলা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছেন ছ হাজারের ওপর মেয়েদের মুখের শ্রমসঙ্গীত। সকালে ঘুম থেকে উঠে দূর্বাদলকে মিষ্টি সুরে জাগিয়ে দিন শুরু করে মেয়েরা। ফসল তোলা থেকে ধান ভাঙা হোক কিংবা ভোরের ঘর নিকানো, কুটনো কোটা, খাদ্য সংগ্রহ, সন্ধ্যায় সাঁঝবাতি জ্বালানো — সবই ধরা আছে গানে গানে। কোথায় অবলা মেয়েরা? তাদের গলার স্বর আমরা খুঁজতে চাই না, তাই খুঁজে পাই না, তাদের গানের কথায় যেমন স্বভাবসিদ্ধ মমত্ব আছে তেমনই আছে লড়াইয়ের সুরও, শুধু দরকার খুঁজে দেখা ও সংরক্ষণ। চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় যে আলো জ্বালার কাজ করে চলেছেন মেয়েদের গানের সন্ধান পথে, সেই পথে আলো জ্বেলে সেই পথেই লিঙ্গসাম্য এবং লিঙ্গবৈষম্য মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার প্রসার প্রয়োজন। গবেষক তন্ময় ভট্টাচার্যকে একটি সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকারটি সম্পাদিত সাক্ষাৎকার সংকলন ঈর্ষাক্ষাৎকার গ্রন্থে মুদ্রিত) চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "শুধু পুরুষতন্ত্র নয়, এখানে আরও অনেকগুলো তন্ত্র কাজ করে। এখানে পুথিবিদ্যার আধিপত্য বোধ কাজ করে, যে, আমার ডিগ্রি আছে। আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের খোঁজ রাখব কিন্তু আমার পাশের ঘরে ঠাকুমা কী করছেন তার খোঁজ রাখব না। এখানে শহরে তন্ত্রও একটা আছে, নাগরিক তন্ত্রও আছে। ধরুন নিম্নবর্গের ইতিহাস যে লেখা হয়েছে, সেখানে নারীকণ্ঠ কোথায় আছে? এত তো বড়ো বড়ো ঐতিহাসিকরা কাজ করলেন, কজন নারীকণ্ঠ সেখান থেকে বেরিয়ে এল? আর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তুললেন, 'ক্যান দ্য সাব-অলটার্ন স্পিক?' ইয়েস। তারা তো কথা বলে। আমাদের শোনার সময় নেই। কে বলেছে তারা কথা বলতে পারে না? আমরা তো মিশিইনি তাদের সঙ্গে সে কাজে। রাজনীতিটাও কিন্তু তলার দিকে ঠিকমতো যায়নি। সঙ্গে অন্য তন্ত্রগুলো তো আছেই! আমরা তাদের হিসাবের মধ্যেই আনিনি। আমি সেটা পাশ্চাত্য শিক্ষারই প্রভাব বলব। এবং সেই প্রভাব কুপ্রভাব - যেটা আমার নিজের ঘরকে ভুলিয়ে দিচ্ছে"...

ছোটবেলা থেকেই গান ভালবাসলেও প্রথাগত ভাবে লেখিকার সঙ্গীতশিক্ষার সূচনা বড়বয়সে। মার্গসঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইত্যাদি চর্চার মধ্যেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল এসব গানে সাধারণ মানুষের কথা কোথায়? সাহিত্যে গ্রাম জীবনের কথা আসে, কিন্তু তাদের গান? এই সময়েই চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের চোখ খুলে দেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "লোকায়ত দর্শন"। দেবীপ্রসাদ সেখানে লিখছেন উপনিষদের আগের যুগেও মানুষ অন্নের জন্য গান গাইত। উপনিষদে পাওয়া যায় অন্ন নিয়ে শ্লোক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় "অন্ন বাক্য, অন্ন প্রাণ, অন্নই চেতনা"। সত্তরের দশক থেকে লেখিকা খোঁজ শুরু করেন — গ্রাম বাংলার শ্রম সঙ্গীতের খোঁজ, মেয়েদের গানের খোঁজ। বিজন ভট্টাচার্যের পরামর্শে যোগাযোগ করেন খালেদ চৌধুরীর সাথে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী ও নীহার বড়ুয়া লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের মূল সুরগুলিকে সংরক্ষিত ও অবিকৃত রাখতে তৈরি করেছিলেন "ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট"। প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিবারের মানুষ মৃণাল বড়ুয়া ও তাঁর মা নীহার বড়ুয়ার কাছে লেখিকা শিখলেন মেয়েদের নিজস্ব গান ও সুর। নীহার বড়ুয়া সেই ১৯২০ র দশক থেকে সংগ্রহ করে রেখেছেন মেয়েদের গান, নিম্নবর্গের মানুষের গান। নীহার বড়ুয়ার কাছে তাঁর সংগ্রহে থাকা আসামের গোয়ালপাড়ার সেসব গান শিখতে শিখতে চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় বোঝেন মেয়েদের যে চিত্র স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় - তারা অবলা, বঞ্চনা অত্যাচারের কথা তাদের মুখ ফুটে বেরোয় না, আদৌ ছবিটা পুরোপুরি তা নয়। মেয়েদের মুখের গানে ধরা আছে মেয়েদের স্বাধীনতা, জীবিকা, পেশা, প্রতিবাদ ইত্যাদি নানা চিত্র। কিন্তু অসমে নাহয় আছে, সারা বাংলায় কি ছড়িয়ে আছে এমন সব মেয়েদের মুখের গান?

গবেষক চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমার একবার দেখা হয়েছিল ট্রেনে। ট্রেনযাত্রায় তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর গান সংগ্রহের গল্প। বিরাটির কাছে যে স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলের ছাত্রীরা বেশিরভাগ ছিল উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। তাদের সাথে তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বৃদ্ধাদের থেকে শুনে আসতেন তাদের গান। সেটা ৯০ এর দশকের শেষের দিক। শুরু হলো চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র গবেষণা। মেয়েদের গান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ঘুরলেন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে। উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর থেকে সংগ্রহ করলেন বর্তমান বাংলাদেশের জেলা গুলির গান । সিলেটের গান খুঁজে পেতে পাড়ি দিয়েছেন শিলচরেও। গান নাহয় লিখে রাখা যায়, ছেপে রাখা যায়, কিন্তু গানের সুর? তাকে তো হারিয়ে যেতে দেওয়া যায়না বিস্মৃতির তলায়। তখনই একটি ইউটিউব চ্যানেল খুললেন লেখিকা, নাম দিলেন গীদালি। ধরা থাকলো মেয়েদের গানের সুর। বর্তমানে পরিবেষণমূলক শিল্পকলার (পারফর্মিং আর্টস) ডিজিটাল আরকাইভিং গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যথাযথ ক্ষেত্রসমীক্ষা, সংগ্রহ, metadata (সংগৃহীত উপাদানের সাথে সংযুক্ত তথ্য যেমন সংগ্রহের স্থান, মাধ্যম, সময়, পদ্ধতি ইত্যাদি) ব্যবহার করে ডিজিটালি সংরক্ষণ এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ। ইউটিউব চ্যানেলটি এই ডিজিটাল আর্কাইভিংয়েরই প্রাথমিক কাজ করছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা বিষয়েও চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের একটি মৌলিক মত রয়েছে। তাঁর মতে, ক্ষেত্র সমীক্ষা তখনই করা উচিত যখন সমীক্ষক সেই ক্ষেত্রের সাথে একাত্ম হতে পারবেন।

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের এই অমূল্য গবেষণা গ্রন্থভুক্ত করছে "তবুও প্রয়াস" প্রকাশনী। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ — "নারীর গান, শ্রমের গান" (২০২২), শরীরকথায় মেয়েরা" (২০২৪) এবং "বাংলার বিয়ের গান : নারীকন্ঠের বহুস্বর" (২০২৫)।

"নারীর গান, শ্রমের গান" গ্রন্থটি ৯ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখিকা গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শ্রমগানে নারীর স্বর অন্বেষণের অন্যতম পথিকৃৎ নীহার বড়ুয়াকে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "লোকায়ত দর্শন" গ্রন্থটি চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার অন্যতম প্রেরণা ছিল। এই বইতে দেবীপ্রসাদ লিখছেন, "লোকায়ত মানে যা, বার্ত্তাকেই (কৃষিকে) একমাত্র বিদ্যা মনে করাও তাই। একই কথা, কৃষকদের কথা। ওরা কাজ করে, ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়, তাই ওদের চেতনার নাম হলো লোকায়ত" কৃষি থেকে আহার্যের সন্ধান, ঘর সামলানো, রান্না, সন্তান পালন, পেশাজীবন সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা গান বেঁধেছে। এসব গানেই সেজেই উঠেছে "নারীর গান শ্রমের গান" গ্রন্থটি। গ্রন্থটির অধ্যায়গুলি হলো — নারীর শ্রম সংগীত, চাষবাস খেতখামার, শস্য থেকে খাদ্য : নানা রূপ নানা ধাপ, অহার্যের সন্ধান — খালবিল ঝোপজঙ্গল, জল আনা : নদী - পুকুর, ঘর সামলানো হেঁশেল সামলানো, জীবিকা দক্ষতা সৃজনশীলতা, জন পুরোহিত, প্রাণের স্ফুরণ ধারণ আর লালন। শেষে রয়েছে ঋণ স্বীকার ও নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা। সুষ্ঠ বিভাজনে লেখিকা গ্রন্থভুক্ত করেছেন শ্রমগানের বিপুল সম্ভারকে। গানগুলির সাথে রয়েছে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও স্থান ও সংগ্রহের বিবরণ।

ইতিহাস বলছে নারীর হাতের কৃষির আবিষ্কার। কৃষির বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে মেয়েরা গান বেঁধেছেন। শস্যকে খাদ্যে রূপান্তর করেন সেই মেয়েরাই। গ্রাম ঘুরে সংগ্রহ করেন নানান খাদ্যসামগ্রী, জল আনেন, রান্নাঘর সামলান। শুধুই কি ঘরকন্না সামলানো? না, মেয়েরা জীবিকা নির্বাহও করেছেন। দাইমা, গোয়ালিনী, জেলেনি, ডোমনি, মালিনী, রাঁধুনি, বেচাকেনা, পরিচারিকা এমনকি ছাদ পেটানোর কাজও করেছেন মেয়েরা। দিন রাত এক করে পরিশ্রম করেছেন, বঞ্চিত হলে প্রতিবাদও করেছেন গান বেঁধে। সঙ্গীত নির্ভর একটি কাজ হিসেবে রয়েছে গীদালির কথা — উৎসব অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার ভূমিকায় দেখা গেছে নারীকে। আগেই বললাম আদিম যুগ থেকেই শ্রমের সাথে মিশে ছিল গান ও নাচ। ক্রমে তা পরিণত হয় জাদুবিশ্বাসে। ধরিত্রীর কাছে প্রার্থনা পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হয় নারীর নাচ গানের অনুষঙ্গ। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি থেকে মুক্তি, ফসল কামনা, নদী বন্দনা, সূর্য বন্দনা, অরণ্য বন্দনা, অসুখ উপশম সহ নানা প্রার্থনায় তাই নারীর ভূমিকা জনপুরোহিত রূপে। সেসব গানে আছে নারীর প্রকৃতিলগ্নতা ও পরিবেশভাবনার ছবিও। মেয়েরা নতুন প্রাণকে ধারণ করে, লালন করে, বড় করে তোলে। সন্তান জন্ম ও লালনের প্রতিটি পর্যায়ে জুড়ে আছে সঙ্গীত। গবেষকদের মতে মায়েদের ঘুমপাড়ানি গান পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সুর। তখনও সাত সুরের বিকাশ ঘটেনি, এমন কিছু ঘুমপাড়ানি গান পাওয়া যায় যাতে দুই সুরের ( সা এবং রে) মূর্ছনা দেখা যায়। দুলুনির ছন্দে জড়িয়ে থাকে মায়ের স্নেহের পরশ। সাধারণ ভাবে শ্রমসঙ্গীতকে দ্রুত লয়ের গান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু মায়ের মুখের চিরন্তন ঘুমপাড়ানি গানও কি কর্মসঙ্গীত নয়? সারাদিনের ক্লান্তি চোখে মা যখন সন্তানকে কোলে নিয়ে রাত জাগেন, সুরের ভেলায় ভেসে শিশুটি নিশ্চিন্তে পাড়ি দেয় স্বপ্নের জগতে তার থেকে বেশি নিরলস শ্রম আর কী আছে? সেই কর্মসংগীত দ্রুত লয়ের নয়, তাতে মিশে চিরন্তন আদি অকৃত্রিম স্নেহমাখা সুরধুনি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ শরীরকথায় মেয়েরা উৎসর্গিত হয়েছে বিদ্বেষ, নৃশংসতার বিরোধিতায়। দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থ। নারী প্রাণের জন্ম দেয়, ধরিত্রী ফসল উৎপাদন করে। প্রাচীন যুগ থেকেই তাই মানুষ নারী ও প্রকৃতিকে একাত্ম রূপে দেখেছে, দেখেছে সৃষ্টির আদি উৎস রূপে। নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকে দেখা হয়েছে সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে। মেয়েদের মুখের গানে বারেবারে এসেছে শারীরিক নানান প্রসঙ্গ। কৃষিনির্ভর গ্রামবাংলার যৌথ স্মৃতিতে ধরে রাখা শরীরভাবনা সংক্রান্ত প্রায় ৮০০ গানে প্রতীয়মান গ্রামীণ মেয়েদের শরীর যাপনের আখ্যান ধরা আছে এই বইতে। রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর, শোয়ার ঘর, রোগশয্যা — জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের শরীর যাপনের নানা দিক। শারীরিক নিগ্রহ, খিদের জ্বালা, স্নেহের পরশ, রূপচর্চা — দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে গান বেঁধেছে মেয়েরা, সেই গানকে বইয়ের পাতায় সাজিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। বইয়ের

অধ্যায় গুলি হলো — শরীর : সৃজন জন্ম লালন, যৌবন : সমাগম পূর্ণতা, যৌনতা : প্রেম দাম্পত্য বন্ধুত্ব এবং..., সুখস্পর্শ : আদর সাজ সুখ্যাতি সবলতা, অ - সুখের শরীর : খিদে, মার, অসুস্থতা, রঙ্গতামাশা ব্যঙ্গবিদ্রুপ, কাজের শরীর, ফসমকামনায় যৌনতা নগ্নতা, মরণ, প্রতি অঙ্গ লাগি। শেষে আছে সুরের ঋণ ও নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা। বইটি পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখার কূপমুণ্ডকতা! নানা কুপ্রথা, ট্যাবু যা ব্রাহ্মণ্য মননকে ঘিরে রাখে। শ্রমজীবী নারীর কন্ঠে দেখি সংস্কার মুক্ত শরীর - যাপন! রজদর্শন বা বিবাহবিচ্ছেদ সবই অতি স্বাভাবিক, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গানের সুরে ধরে রাখা যায়...

বর্তমানে একদিকে যেমন বেড়ে চলেছে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ, অন্যদিকে তেমনই জোরালো হচ্ছে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী ইতিহাস চর্চা ও গবেষণা। এই প্রেক্ষাপটে গবেষক চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের বইদুটি সমৃদ্ধ আকরিক। সুরে সুরে বাঁধা ইতিহাসের স্বরলিপি গবেষকদের নানান কাজে লাগবে। নারী কন্ঠের বহুস্বর ধরা আছে এই গ্রন্থ দুটির ছত্রে ছত্রে। তবে উপভাষায় বুৎপত্তি কম থাকলে কিছু কিছু শব্দের অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হয়। আগেই বললাম চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন মেয়েদের গান, তাঁদের কন্ঠস্বর খুঁজতে হলে তাদের সাথে, মাটির সাথে একাত্ম হতে হবে। কাজেই, শিখে নিতে হবে তাদের মুখের মিষ্টি মধুর মাটির গন্ধ মাখা ভাষাদের। তাদের সাথে একাত্মতা না গড়ে উঠলে তাদের কন্ঠ আমরা শুনতে পাবো না, আমরা মনে করবো মেয়েরা বুঝি অবলা, তাদের বুঝি কোনো ইতিহাস নেই।

শুধু নারী ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার কাজে নয়, মেয়েদের গানকে চিনে নিতে, খুঁজে নিতে নিঃসন্দেহে চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের বইদুটি অমূল্য সম্পদ। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ "বাংলার বিয়ের গান : নারীকন্ঠের বহুস্বর"ও এই তালিকায় একটি নবতম সংযোজন...

লিখেছেন :

লিখেছেন :

.png)