আলোচনা বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি সংলাপ,আলাপন বা বৈঠকি গল্প। খোশগল্পের আসরে হোক অথবা ঘরোয়া বৈঠকে, নানা বিষয়ে যখন একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আলাপচারিতা করে থাকেন, তাকেই আমরা আলোচনা বলে থাকি। অনেক সময় এসব আলোচনায় কিছু জল্পনা-কল্পনা বা নিন্দাবাদ জিন্দাবাদ চলে আসে, তখন তা আর সাধারন আলোচনার পর্যায়ে থাকে না আলোচনার তখন চরিত্র পাল্টে যায়।

সংসদ Bengali-English Dictionary-তে আলোচনা শব্দের যেসব তরজমা করা হয়েছে, তার একটি হল অনুধ্যান, অর্থাৎ ধারাবাহিক চিন্তাচর্চা। আবার Phonetic (Englis- Bengali) অভিধানে, আলোচনা শব্দের অর্থ বলা হয়েছে চর্চা, বিচার, অনুশীলন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আলোচনার ব্যবহার বহুবিধ। এ হতে পারে নিছক আলাপ, বিতর্ক, বক্তৃতা, বিচার-বিবেচনা, অনুধ্যান, কথাবার্তা বা কথোপকথন। যেখানে আলোচকের কোনো ছকে বাঁধা যোগ্যতা বা কোয়ালিটি থাকা আবশ্যক নয়। তাই বলা যেতে পারে- আলোচনা হচ্ছে আলাপচারিতার বিভিন্ন রূপ বা প্রকৃতি মাত্র।

সমালোচনা বিষয়টি তার চাইতে ভিন্ন। অনেকেই বলে থাকেন সম+আলোচনা- এই দুটি সন্ধি সমন্বিত শব্দের রূপ হল সমালোচনা। কিন্তু না, এটাকে সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়না। যায়না কারণ এই শব্দটির পরিভাষা অনেক ব্যাপক। শুধু শুধু বিষয়বস্তু যেমন আছে তার সম-আলোচনার নামই সমালোচনা নয়।

সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন করে নিতে চাই প্রথমেই। অনেকেই মনে করে থাকেন সমালোচনা মানে কারো নিন্দাবাদ। বা আরও রুক্ষ ভাষায়- গালমন্দ বলে ধারণা করে থাকেন। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। আসলে প্রচলিত ধারণা অনুসারে আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে সমালোচনা মানেই কোনো ব্যক্তি বা বিষয় নিয়ে নঞর্থক বা নিগেটিভ আলোচনা। সমালোচনা শব্দের এভাবে ভাব-সংকোচন আমাদের অনেক সময় বিপথে পরিচালিত করে।

বাংলা আকাদেমির বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে সমালোচনার অর্থ লেখা হয়েছে 'দোষ-গুণের সম্যক বিচার, সাহিত্য শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিশ্লেষণ'। প্রখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার আরো খানিকটা সহজ করে সমালোচনার অর্থ করেছেন 'সব দিক বিচার করে আলোচনা-সমালোচনা'। অর্থাৎ সমালোচনা মানে এই নয় যে কোন বিষয় বস্তুর সম-আলোচনা, অথবা বিরূপ আলোচনা। আরো সহজ করে আমরা বলতে পারি সমালোচনা বলতে আমরা বুঝবো সম্যক যে আলোচনা।

পবিত্র বাবুর ভাষায় 'সব দিক বিচার করে আলোচনা' যদি করতে হয়, তাহলে সমালোচকের মানদণ্ড নির্ণীত হবে আলোচকের চেতনার স্তর অনুসারে। যার ফলে দেখা যায় একটি লেখা, বা একটি বইয়ের, অথবা কোন শিল্পের সমালোচনা ভিন্নজন ভিন্নভাবে করে থাকেন- নিজেদের বোধ-বুদ্ধি বা বিচার করার সামর্থ্য অনুসারে।

সমালোচনা বিষয়টির এমনিতেই দুর্নাম রয়েছে- যেমনটা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তার চাইতে বিষয়টি অধিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে হাল আমলে- সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এই মাধ্যমে বাছ-বিচারের কোন হর্তাকর্তা নেই। যার ফলে চটজলদি প্রতিক্রিয়া পাওয়ার উন্মাদনায়, একশ্রেণীর আলোচক সমালোচনাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন যে তা আজকালকার 'ইমোজি'র আকার ধারণ করে ফেলেছে।

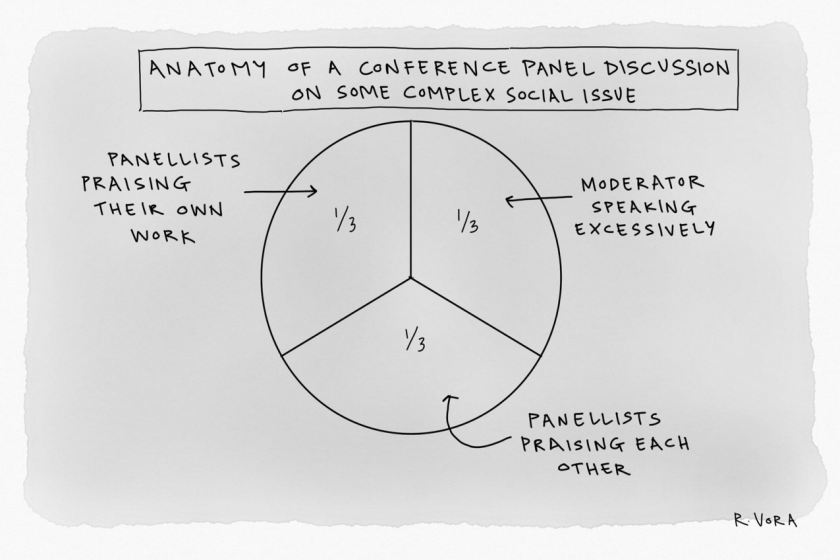

একটা সময় ছিল যখন যখন সমালোচকদের একটা উঁচু স্থান দেয়া হতো। সাহিত্য সংস্কৃতি বা সমাজনীতি নিয়ে সেই উচ্চ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমালোচনা বা রিভিউগুলো নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করা হতো। নতুন দিকদর্শন তৈরি হতো সেই সব সমালোচনাকে ভিত্তি করে। এমনকি কিছু প্রখ্যাত সমালোচককে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে ফ্রি টিকেট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা হতো, যাতে করে যথাসময়ে যথাযোগ্য দিগদর্শন পাওয়া যায়। আজকাল সেই প্রচলন উঠে গেছে বললেই চলে। তার কারণ ওই আলোচনা বা সমালোচকরাই। আজকাল রিভিউ-এর চাইতে বেড়ে গেছে প্রিভিউ- এর চাহিদা। 'সব দিক থেকে বিচার করে আলোচনা'র ঠাঁই হয়ে গেছে অনেকটা সংকুচিত সীমাবদ্ধ।

আরো একটি কথা সমালোচনাকে অনেকে মনে করে থাকেন স্বাধীন মতপ্রকাশ। না, সমালোচনা আপনি যখন করতে যাবেন, তখন আপনার স্বাধীন মতপ্রকাশের পথ একেবারে উন্মুক্ত নয়। আপনাকে 'সব দিক থেকে বিচার করে আলোচনা' করতে হবে- বিষয়ের দায়রার মধ্যে থেকে। আপনার অনুভবের সংবেদনশীল ধারাবিবরণী লিখতে পারেন নিজের বিচার বুদ্ধি করতে পারেন, নিজের বিচারবোধ ব্যক্ত করতে পারেন উপযুক্ত শব্দ বা বাক্যাবলি দিয়ে, কিন্তু বিষয়ান্তরের অবতারণা আপনার সমালোচনা কে করে দিতে পারে পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত।

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট যে আলোচক হওয়া যতটা সহজ, সমালোচক হওয়া ততটা সহজ নয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে একজন সমালোচক হতে গেলে কারো বগলে কোনো নামে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একগাদা নির্ধারিত সার্টিফিকেট থাকতে হবে- এমন বাধ্যবাধকতা ও নেই। দেখতে হবে সমালোচকের সৃষ্টিশীল বা ক্রিয়েটিভ সামর্থের স্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তার ধারণা শক্তি বা সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি কোন পর্যায়ের। এই মাপদণ্ডের ভিত্তিতেই তিনি হবেন উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ- সমালোচক হিসেবে।

কবি টি এস এলিয়টের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইবো। Tradition and Individual Talent প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, সমালোচনা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অনিবার্য, এবং স্পষ্টত আমাদের অনুভূতি প্রকাশে দ্বিধা করা উচিত নয়, যখনই কোনো বই পড়ি, তার বিষয়ে আমাদের মনে যেসব ধারণা জন্মায়, তা প্রকাশের মাধ্যমে ওইসব সমালোচনার জন্য আমাদের মনকে সবল করে তোলা দরকার।' (তরজমা: হাসানআল আব্দুল্লাহ)। তাই একজন সমালোচক তখনই নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন, যখন তিনি সংশ্লিষ্ট বইয়ের টেক্সট-এর বাইরে আর কী কী সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ্য হতে পারে, 'সব দিক থেকে বিবেচনা করে' তবেই 'সমালোচনা' করে থাকেন ।

চাটুকারিতা বা তোষামোদ।

আরেক শ্রেণীর আলোচক রয়েছেন যারা আপন কোন ন্যাস্ত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সত্য-মিত্যা এবং কপটতা মিশিয়ে, কাউকে তুষ্ট করার অনৈতিক অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। এদেরকে আপনি চাটুকার বলুন অথবা তোষামুদে- যাই বলুন, তাদের আসল লক্ষ্য হলো তৈল মর্দন করে ফায়দা হাসিল করা। এই তোষামোদি কর্মে যারা সিদ্ধহস্ত, তারা ঠিক জেনেবুঝে, সজ্ঞানে এটা করে থাকেন। বিষয়টি যে তিনি উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন, তার জন্য অবশ্যই আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকেন। এবং অবশ্যই পরিণাম স্বরূপ কিছু অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিল করে থাকেন।

জীবনে আরও বড় হওয়ার, আরো উপরে উঠার কামনা বা আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কেবল বিরোধিতার জন্য কেউ বিরোধিতা করতে পারেন, নইলে সবাই স্বীকার করবেন যে সুউচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মনের গহনে সবারই লুক্কায়িত রয়েছে। যার বাস্তবায়নে ব্যক্তিমাত্রই সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হয় সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের জন্য হয় ভিন্ন ভিন্ন। কেউ অপার পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে চায় আপন লক্ষ্যে উপনীত হতে। আবার অনেকেই ধৈর্য শক্তির কাছে হার মেনে বসে পড়ে। এই শেষের দলের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে চাটুকারিতা বা মোসাহেবি। কারো অহেতুক এবং অনুপস্থিত গুণাবলীর বর্ণনা করে, তার মাধ্যমে ভৌতিক বা জাগতিক লাভালাভা সিদ্ধির নাম চাটুকারিতা। ভীষণ নির্লজ্জ চাটুকার গুষ্টি তোষামোদকৃত ব্যক্তির কোনো প্রকার দোষ বা ব্যর্থতা দেখে না, দেখলেও তা সন্তর্পনে লুকিয়ে রেখে আপন স্বার্থ উদ্ধারের পথ মসৃণ করে রাখে।

সাধারণত সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এই তোষামোদকারীদের শিকার হয়ে থাকেন। মোসাহেবদের চাটুকারিতা শুনে তারা আমোদ-আহ্লাদে গদগদ হন! এমনকি একসময় তারা নিজেদের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে বিভ্রান্তির অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে যান। যার পরিণামে সমাজ বা রাষ্ট্রের অপরিমেয় ক্ষতি বয়ে আনেন। অথচ সময়মতো তারা তাদের নঞর্থক কর্মকান্ড বা পরিকল্পনার অসারতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারলে হয়তো তার নিদান করতে পারতেন যথাসময়ে।

তাই একথা বলাই যেতে পারে যে- ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পর্যন্ত যখন চাটুকারিতা কার্যকর হয়ে ওঠে, তখন সমাজ তথা রাষ্ট্রের মূল ভীত হয়ে ওঠে নড়বড়ে। পালাবদলের সাথে সাথে গিরগিটির মতো চাটুকারেরা তাদের রূপ পরিবর্তন করে ফেলে। কোনো ন্যায্য ইস্যুকে কে হিমঘরে পৌঁছে দিতে চাটুকাররা যেমন ওস্তাদ, তেমনি অতিসাধারণ বিষয়সমূহকে, তিলকে তাল করার মতো করে তারা অনায়াসে জনসমক্ষে গড়ে তুলতে পারে বিভ্রান্তির মায়াজাল!

পরিশেষে বলি- আসুন, আমাদের আলোচনা হোক আলোচনার জন্য, সমালোচনা হোক গঠনমূলক। আর সাবধানতার সাথে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করি চাটুকারদের মায়াজাল থেকে।

লিখেছেন :

লিখেছেন :

.png)