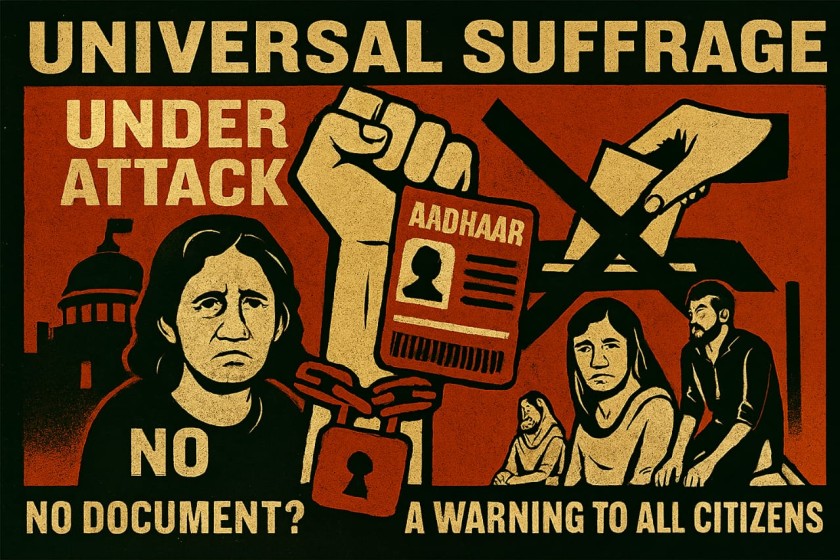

বিহারের নির্বাচনী তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নাগরিক, সুশীল সমাজ এবং সংসদের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট — সর্বজনীন ভোটাধিকারকে ‘সতর্কতা’র নামে বাতিল করা যায় না।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করে করে কথা বলে। কখনো নরম, কখনো তীক্ষ্ণ। বিহারে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে শুনানির সময়, আদালত অনেকেরই মনে থাকা এক প্রশ্ন তুলেছে: হঠাৎ নতুন নথির প্রয়োজন হল কেন? এখনই কেন? এবং যারা এই শর্ত পূরণ করতে পারবে না, তাদের কী হবে? তার পরেও কমিশনের কাছ থেকে এমন একটি উত্তর পাওয়া গেছে যা মূল উদ্বেগের কোনো সমাধান দেয়নি। ইসিআই জোর দিয়ে বলছে এ একটা প্রযুক্তিগত সংশোধন। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষার বাস্তব এবং এর নীতির প্রভাব এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প বলছে।

বিহারের এসআইআর প্রতিটি ভোটারকে এক মাসের মধ্যে নাগরিকত্বের নতুন প্রমাণ জমা দিতে বাধ্য করছে — না হলে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো নির্ভুলতা(স্বচ্ছতা?)।কিন্তু ফলাফল হলো বর্জন(অভিসন্ধিমূলকভাবে?)। এ কোনো প্রশাসনিক রক্ষণাবেক্ষণ নয়। এ হল নাগরিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এক আদর্শগত পরিবর্তন: অনুমিত অন্তর্ভুক্তি থেকে অনুমিত বর্জনের দিকে। এই পরিবর্তন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গভীরভাবে বিচ্যুত।

সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

যখন ভারত একটা প্রজাতন্ত্র হয়েছিল, তখন সে এক র্যাডিকাল পদক্ষেপ নিয়েছিল: সাক্ষরতা, আর্থিক রোজগার এবং জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দিয়েছিল। সংবিধান সভায় এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। অনেক সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে দেশ এর জন্য প্রস্তুত কিনা। কিন্তু ড. বি. আর. আম্বেদকর, আরও অন্যান্যরা সহ, জোর দিয়েছিলেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক সমতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এই নীতি বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), সুকুমার সেন (২১ মার্চ, ১৯৫০ - ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। ১৭৩ মিলিয়ন সম্ভাব্য ভোটারের মুখোমুখি হন তিনি, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তিনি উদ্ভাবনের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। তিনি ভোটের প্রতীক চালু করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে ডিজাইন করেছিলেন যাতে অংশগ্রহণ সহজ হয়, দুরূহ নয়। ভারতের প্রথম নির্বাচন নিখুঁত ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। বিপরীতে, ভারতের ২৬তম সিইসি, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারের এই সংশোধন তার ঠিক বিপরীত। জন্ম সনদ এবং পাসপোর্টের মতো বিরল নথির দাবি করে — যা জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে রয়েছে–--ইসিআই এমন একটি মানদণ্ড খাড়া করছে যা লক্ষ লক্ষ মানুষ পার হতে পারবে না। আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড, যা দরিদ্রদের কাছে ব্যাপকভাবে রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। বিহারে এখন ৬৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এবং

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমরা আসামে একই ধরনের কার্যক্রম দেখেছি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা লুঙ্গি-পরা, বাংলা-ভাষী মুসলিম বাসিন্দাদের “ডি-ভোটার” (সন্দেহজনক ভোটার) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিল, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছিল। অনেকে বিদেশী ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে প্রতিকূল আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের প্রকৃতই কোনো সুযোগ ছিল না। ট্রাইব্যুনাল তাদের বিদেশী ঘোষণা করলে এবং কোনো দেশ তাদের গ্রহণ না করলে, অনেককে ভারতের সীমানা পেরিয়ে অবাঞ্ছিত মানব বর্জ্য হিসেবে বলপূর্বক ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এখন বিহারে ঘটতে চলেছে এই ভুল(অন্যায্যতা?)-এর পুনরাবৃত্তি। এই রাজ্যটি দরিদ্র, বন্যাপ্রবণ এবং অবকাঠামোগতভাবে দুর্বল। বর্ষাকালে নির্দিষ্ট কিছু নির্ধারক নথির কঠোর সময়সীমা এখানে শুধুই দুর্বল পরিকল্পনা নয়। এ হল, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের জন্য ভোটের বাক্স অবধি পৌঁছানোর এক অন্তরায়। এবং প্রমাণের দায়িত্ব এখন উল্টো পক্ষের ঘাড়ে। নাগরিকদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা এই দেশের লোক, রাষ্ট্রকে তাদের বেনাগরিক প্রমাণ করবার দায় নিতে হবে না। এই বদল নেহাতই কৃৎকৌশলগত মনে হতে পারে, কিন্তু এর নৈতিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্য অপরিমেয়।

ঐতিহাসিক শিক্ষা এবং সতর্কতা

এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিম ক্রো যুগের (১৯শ শতাব্দীর শেষ থেকে ২০শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) বিরক্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটারদের সাক্ষরতা পরীক্ষা, ভোট কর এবং প্রশাসনিক বাধার মাধ্যমে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে এটি ছিল আইনি; উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। রেনল্ডস বনাম সিমস (১৯৬৪) এবং ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট ১৯৬৫-এর মতো ল্যান্ডমার্ক রায় এবং ফেডারেল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভোটের অধিকারকে সত্যিকারের সর্বজনীন অধিকার হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

ভারতে একই ধরনের আইনি সুরক্ষা রয়েছে। মো. রহিম আলী বনাম আসাম রাজ্য (২০২৪) এবং লাল বাবু হুসেন বনাম নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা (১৯৯৫) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় স্পষ্ট করেছে: যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া ভোটাধিকার বাতিল করা অসাংবিধানিক। নাগরিকত্ব স্বেচ্ছাচারীভাবে বাতিল বা অস্বীকার করা যায় না। তবুও, আমরা আবার এই পরিস্থিতির মুখোমুখি — সমাজের দুর্বলতমদের এমন একটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে যা তাদের বিরুদ্ধে সাজানো।

শুনানির সময় আদালত ইসিআই-এর ক্রিয়াকলাপের মানবিক পরিণতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু ইসিআই অত্যন্ত প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া রেখেছে, সহানুভূতিসঞ্জাত নয়। সে সময়সীমা এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে জোর দিয়ে চলেছে, সামাজিক বাস্তবতার সমাধান করার কথা ভাবছেই না।

ইসিআই-এর সাংবিধানিক দায়িত্ব কেবল পরিচ্ছন্ন তালিকা বজায় রাখা নয়। তার এ-ও নিশ্চিত করার কথা যাতে মুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন হতে পারে। এর অর্থ ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম করা — তাতে বাধা সৃষ্টি নয়। এ ক্ষেত্রে ইসিআই ব্যর্থ হচ্ছে। এবং আদালত, যদিও সতর্ক রয়েছে (বলে মনে হচ্ছে), তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে কেবল ইঙ্গিত দেবে না নির্দেশ দেবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার হারানোর মুখে, তখন নরম সতর্কতা যথেষ্ট নয়।

যদি এটি অপরীক্ষিতভাবে চলতে থাকে, আমরা এক বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রবেশ করছি। ভোটাধিকার হয়ে উঠতে পারে নথিভুক্ত মধ্যবিত্তের — শহুরে, বেতনভোগী, প্রযুক্তি-সক্ষম — একটি বিশেষাধিকার, যখন দরিদ্র, বাস্তুচ্যুত এবং নথিহীনরা পিছনে পড়ে থাকবে। আমরা দুটো ভারত তৈরির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি: একটায় ভোটাধিকার থাকবে আর অন্যটায় থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলো তখন কেবল তাদের জন্য কাজ করবে যাদের অংশগ্রহণ গোনা যায় — আক্ষরিক অর্থে। যাদের ভোট নেই, তারা নীতি নির্ধারণ, কল্যাণ এবং ন্যায়বিচারে উপেক্ষিত হবে। আমরা এখানে কেবল ভোটার তালিকার কথা বলছি না। আমরা ক্ষমতার কথা বলছি — কে সেটা পায়। কে ধরে রাখে। এবং কে সেখান থেকে বাদ পড়ে।

একটি নীরব জরুরি অবস্থা

রাস্তায় ট্যাঙ্ক না নামিয়েও জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্ভব। এক নীরব জরুরি অবস্থার ভিতরেই ইতিমধ্যে আমাদের দেশ, যা জারি হয়েছে অনুপস্থিত নাম, পার হয়ে যাওয়া সময়সীমা এবং জবাব না পাওয়া প্রশ্নের মাধ্যমে। যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি নাগরিকত্বকে অধিকার হিসেবে নয়, এক অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করছে। এই মুহূর্তে প্রতিরোধের প্রয়োজন — কেবল আদালত থেকে নয়, নাগরিক, সুশীল সমাজ এবং সংসদ থেকেও। আমাদের অবশ্যই এই নীতি পুনরুদ্ধার করতে হবে যে ভোটাধিকার জনগণের, কাগজপত্রের নয়। রাস্তা, সমাজ এবং সুপ্রিম কোর্টকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে হবে যে মা ভারত তার সব সন্তানদের এবং তিনি তাদের সুরক্ষা চাওয়ার সময় ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বৈষম্য করেন না।

ইতিহাসবিদ ওর্নিট শানি তাঁর বই How India Became Democratic-এ আমাদের মনে করিয়ে দেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার কোনো প্রশাসনিক দুর্ঘটনা ছিল না, এ ছিল এক পরিকল্পিত উল্লম্ফন। আমলা এবং নাগরিকরা একসঙ্গে একটা ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক মানসিকতায় রূপান্তরিত করেছিল। সেই অর্জনকে সতর্কতার নামে নষ্ট করা যায় না।

ইসিআই-এর মনে রাখা উচিত যে নির্বাচন প্রবেশিকা পরীক্ষা নয়। এটা একটা অংশগ্রহণের কাজ। এবং একটা গণতন্ত্রে, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে না যে আপনি এই দেশের লোক। আপনি ভোট দেন তার কারণই হল আপনি একজন নাগরিক। এবং আপনি একজন নাগরিক কারণ সংবিধান তা বলে, আপনার জন্ম সনদ খুঁজে পাওয়ার জন্য নয়।

ভোট কেবল একটা নথি নয়। এ একটা ঘোষণা যে, আমরা সকলেই সমান। একজন মানুষের একটা ভোট এবং একটা ভোটের দাম হলো ঠিক এক । এমনকি আমার ১৪০ কোটি ভোটের মধ্যে একটা ভোট থাকলেও, সেটা প্রজাতন্ত্রে একটা সমান অংশ, যেখানে আমি এবং প্রতিটি ভারতীয় সমান অংশগ্রহণকারী। সেই মালিকানা এবং অংশগ্রহণের অধিকারই এখন ঝুঁকিতে রয়েছে।

অনুবাদ: সিদ্ধার্থ বসু (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সংবাদপত্রের সৌজন্যে)।

লিখেছেন :

লিখেছেন :

.png)